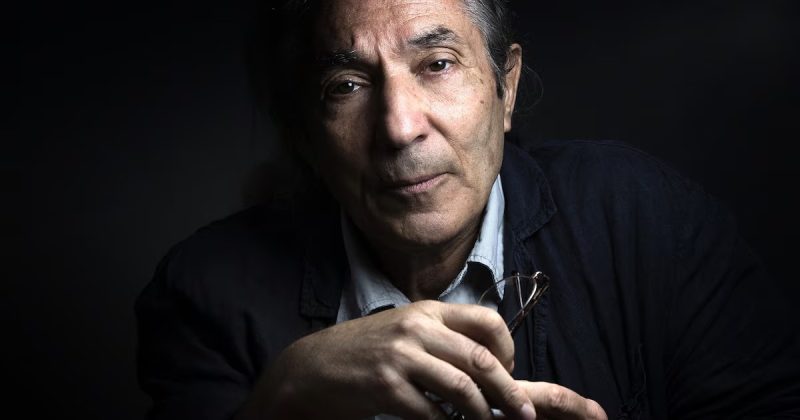

Algérie : Boualem Sansal, 5 ans ferme pour délit de pensée

Il aura suffi de vingt minutes à la justice algérienne pour faire taire une voix. Vingt minutes de procédure expéditive pour sceller le sort d’un homme de lettres, d’un penseur reconnu, dont le seul crime est d’avoir formulé des idées. Le jeudi 27 mars 2025, Boualem Sansal, 80 ans, écrivain respecté et voix critique du régime, a été condamné à cinq ans de prison ferme et à une lourde amende. Ce verdict, prononcé par le tribunal correctionnel de Dar El Beida, est révélateur d’un pays où la liberté de pensée est un délit.

Le dossier est emblématique. Derrière une apparence juridique se joue une manœuvre politique évidente : faire un exemple. Sansal est accusé d’avoir porté atteinte à l’unité nationale, insulté l’armée, compromis l’économie et possédé des documents menaçant la stabilité du pays. Rien de moins. Et pourtant, ce que l’on reproche à l’écrivain tient, dans les faits, à des échanges privés sur WhatsApp, à des propos tenus dans une interview, à des positions intellectuelles exprimées sur des questions sensibles, comme la mémoire, la frontière ou la Kabylie. En clair, à l’exercice le plus légitime de la liberté d’expression.

Le procès, tenu le 20 mars, ne laisse aucun doute sur l’intention. Sansal s’est présenté seul, ayant dénoncé ses avocats, contraint d’être assisté par un conseil commis d’office. Il a répondu calmement aux questions, en français, rappelant ne pas maîtriser l’arabe officiel des tribunaux. À aucun moment, l’audience n’a abordé de manière frontale les propos à l’origine de l’affaire – notamment ses déclarations sur la « marocanité » de l’Ouest algérien. Sujet tabou entre tous, dans une Algérie obsédée par ses frontières et traumatisée par sa propre histoire coloniale.

Ce silence sur le fond en dit long : la justice algérienne n’a pas jugé des faits, mais un homme. Elle n’a pas débattu d’un contenu, elle a condamné une posture. Celle d’un écrivain libre, qui refuse la servilité, qui refuse aussi que la vérité historique soit dictée par décret.

Lire aussi : Algérie : le réquisitoire implacable contre Boualem Sansal, écrivain dissident

L’art de punir pour mieux gracier ?

L’hypothèse d’une grâce présidentielle circule à Alger. Certains estiment que cette condamnation rapide ouvrirait la voie à une décrispation. On évoque, avec un cynisme feutré, un « scénario de sortie », dans lequel Boualem Sansal serait gracié en signe d’ouverture. Ce serait alors une double humiliation : pour la justice réduite à un théâtre, et pour le condamné érigé en monnaie d’échange.

À Paris, la réaction a été mesurée mais explicite. Emmanuel Macron a évoqué un « écrivain malade » et fait confiance à la « clairvoyance » du président Tebboune. En coulisses, le ministère des Affaires étrangères prépare une visite à Alger. Mais quelle crédibilité accorder à un dialogue bilatéral quand l’un des interlocuteurs enferme ses intellectuels ? Peut-on, au nom de la realpolitik, ignorer qu’un vieil homme, malade, est aujourd’hui emprisonné pour avoir pensé à voix haute ?

Au-delà de Boualem Sansal, c’est tout un climat qui se dessine. Depuis des mois, les signaux sont préoccupants : journalistes poursuivis, blogueurs harcelés, militants condamnés. La liberté d’expression en Algérie est devenue un champ de mines. Chaque mot prononcé en dehors des lignes officielles peut être requalifié en atteinte à la sûreté de l’État. L’instrumentalisation de l’article 87 bis, censé lutter contre le terrorisme, pour réprimer la parole critique, en est la preuve la plus inquiétante.

Boualem Sansal ne sera pas réduit au silence. Son œuvre, déjà traduite dans de nombreuses langues, continuera de vivre. Mais son incarcération marque une ligne de fracture. Le régime algérien ne supporte plus les miroirs. Il préfère les geôles aux débats, l’intimidation à la contradiction. En condamnant un écrivain malade, il révèle son propre affaiblissement : ce n’est pas la force d’un État que de faire taire les faibles, mais le symptôme d’une peur profonde.

Ce n’est pas seulement un homme que l’Algérie a condamné. C’est une part de sa conscience.