Crise hydrique : L’échec du Plan Maroc Vert aggrave la situation

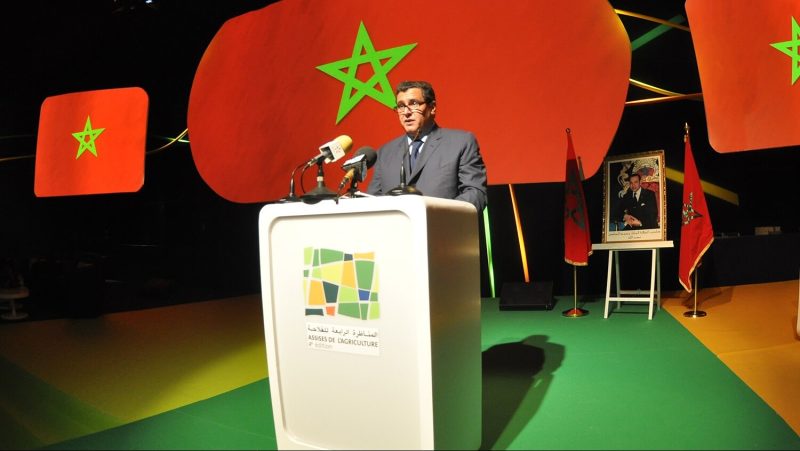

Lancé en 2008 sous l’impulsion de M. Aziz Akhannouch, le Plan Maroc Vert (PMV) s’est imposé comme la grande réforme agricole du Royaume, promettant une modernisation du secteur, une amélioration des rendements et une meilleure résilience face aux aléas climatiques. Adoubé par les institutions internationales et largement médiatisé comme un modèle de succès, il a façonné le discours officiel sur le développement agricole du pays. Pourtant, derrière cette vitrine flatteuse, la réalité est bien plus contrastée. Les chiffres sont édifiants, à titre d’exemple, le déficit pluviométrique dans le bassin d’Oum Errabia a atteint 44,6 % (2023-2024). Loin d’être le moteur de prospérité annoncé, le PMV apparaît comme un mirage dont les effets pervers fragilisent durablement l’agriculture marocaine.

Alors que le Maroc traverse l’une des pires sécheresses de son histoire, la confirmation par M. Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, d’une pénurie hydrique sans précédent dans le bassin d’Oum Errabia, vient rappeler l’urgence d’une remise en question des stratégies nationales. Derrière les chiffres catastrophiques — un déficit pluviométrique de 44,6 % et un taux de remplissage des barrages tombé à 5 % — se profile l’ombre d’un échec retentissant : celui du Plan Maroc Vert, lancé en 2008 pour moderniser l’agriculture et garantir la sécurité hydrique. Quinze ans plus tard, le constat est implacable : les objectifs ambitieux n’ont pas été atteints, laissant le pays face à une vulnérabilité exacerbée par le changement climatique.

C’est lors d’un conseil d’administration de l’Agence du bassin hydraulique d’Oum Errabia, tenu à Béni Mellal le 28 février dernier, que le ministre a dressé un bilan accablant. Entre septembre 2023 et février 2025, cette région, cœur agricole du Royaume, a enregistré un déficit pluviométrique de 44,6 % par rapport à la moyenne annuelle. Conséquence directe : les apports en eau des barrages ont chuté de 76 %, réduisant leur taux de remplissage à 5 %, un seuil historiquement bas. Le barrage Al Massira, poumon économique de la région, illustre cette détresse avec un taux de 2,3 %, synonyme de quasi-assèchement.

« Cette crise sans précédent exige des mesures exceptionnelles », a déclaré M. Nizar Baraka, soulignant l’impact dévastateur sur l’agriculture, pilier de l’économie locale. Les quotas d’eau imposés pour l’irrigation, bien que nécessaires, risquent de plonger des milliers d’exploitations dans la précarité, remettant en cause la sécurité alimentaire du pays.

Lire aussi : Crise hydrique au Maroc : Entre gestion d’urgence et refonte structurelle

Plan Maroc Vert : Des promesses non tenues

Lancé avec fanfare en 2008, le Plan Maroc Vert ambitionnait de faire du secteur agricole un moteur de croissance, en modernisant les pratiques et en optimisant l’usage de l’eau. Pourtant, les résultats sont loin des attentes. Malgré des investissements massifs — plus de 100 milliards de dirhams —, la gestion des ressources hydriques est restée fragmentaire. Les subventions aux cultures intensives en eau, comme l’avocat ou les agrumes, ont accru la pression sur les nappes phréatiques, déjà surexploitées.

« Le Plan a privilégié la productivité au détriment de la durabilité », analyse Dr. Leila El Haddad, hydrologue à l’Université Mohammed VI. Et d’ajouter : « L’absence de régulation des forages agricoles et le retard dans les projets d’irrigation goutte-à-goutte ont conduit à un gaspillage colossal ». Résultat : 85 % des eaux utilisées au Maroc sont consacrées à une agriculture qui ne représente que 14 % du PIB, selon les données de la Banque Mondiale.

Dessalement, interconnexions et barrages dans l’urgence

Face à l’urgence, le gouvernement mise sur un arsenal de projets structurants. Le barrage Tagzirt (85 millions de m³), en cours d’achèvement à Béni Mellal, et celui de l’Oued Lakhdar (150 millions de m³) à Azilal, doivent sécuriser l’irrigation et l’eau potable. Parallèlement, les stations de dessalement de Safi et Jorf Lasfar, couplées à l’extension de leurs capacités, approvisionnent villes et industries, notamment les complexes phosphatés de l’OCP.

L’interconnexion des bassins hydrauliques apparaît comme une pièce maîtresse du dispositif. Depuis 2023, plus de 610 millions de m³ ont été transférés du Sebou et du Bouregreg vers Oum Errabia, soulageant partiellement le barrage Al Massira. Le ministre a également évoqué le projet phare de dessalement de Casablanca, dont la première phase démarrera en 2025, en plus d’une étude sur la deuxième tranche d’interconnexion entre les bassins.

Si ces initiatives témoignent d’une volonté d’agir, leur efficacité à long terme interroge. Le dessalement, énergivore et coûteux, pèse sur les finances publiques, le prix du m³ produit atteint 8 dirhams, contre 3 dirhams pour l’eau de surface. Par ailleurs, les retards chroniques dans l’entretien des barrages — 10 petits barrages sont prévus pour réhabilitation — révèlent des lacunes en matière de maintenance.

La réutilisation des eaux usées traitées, bien qu’en développement, reste marginale. Seuls 10 % des eaux recyclées sont exploitées, principalement pour l’arrosage des espaces verts, loin du potentiel estimé à 300 millions de m³ annuels.

Stress hydrique, une bombe à retardement

Au-delà des chiffres, la crise alimente un mécontentement croissant. Dans les provinces d’Azilal et de Khénifra, des manifestations ont éclaté contre les coupures d’eau récurrentes. « Nous vivons avec 20 litres par jour et par foyer, c’est insuffisant pour boire, cuisiner et irriguer », dénonce Ahmed, agriculteur à Khénifra. Les camions-citernes, solution d’urgence déployée par les autorités, ne suffisent pas à combler les besoins.

Cette précarité hydrique risque de s’étendre. Selon un rapport de la Direction de la Météorologie Nationale, les modèles climatiques prévoient une baisse de 20 % des précipitations d’ici 2050. Dans ce contexte, l’échec du Plan Maroc Vert à anticiper les crises futures apparaît comme une grave erreur stratégique.

Pour M. Nizar Baraka, la priorité est de « diversifier les sources d’approvisionnement et de rationaliser la consommation ». Mais les experts appellent à une refonte globale des politiques agricoles. « Il faut revoir le modèle de subventions, privilégier les cultures résilientes et généraliser les techniques d’irrigation économe », insiste Dr. El Haddad.

Le projet « Génération Green 2020-2030 », successeur du Plan Maroc Vert, promet de corriger les erreurs passées. Toutefois, sans mécanismes de contrôle stricts et une gouvernance transparente, les mêmes écueils guettent.