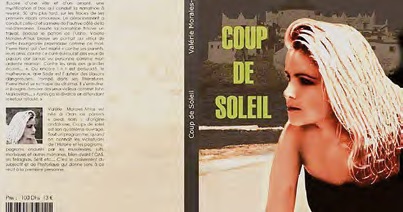

Valérie Morales-Attias : la belle blonde qui détient le secret des mots

Née à Oran, en Algérie, Valérie Morales-Attias a suivi des études de psychologie en France avant d’entamer sa carrière de journaliste dans le magazine féminin Marie-Claire. En 1994, elle élit le Maroc comme terre d’ancrage de vie et d’écriture. Plusieurs fois directrice de la Rédaction de magazines marocains, elle bifurque sur la direction générale de Luxe Radio. Et c’est en 2011, que la flamme de l’écriture éclate en gerbes de mots captivants dans le premier roman intitulé La Peau des fantômes.

Femme de positions et de Lettres, elle milite contre la xénophobie, le rejet de l’Autre, la violence et le radicalisme. Figure incontournable de la scène intellectuelle du Royaume, elle a contribué dans des ouvrages à plusieurs mains qui enrichissent le paysage littéraire marocain. Valérie Morales-Attias est une plume aiguisée qui dénonce l’obscurantisme, condamne le fanatisme sous toutes ses formes, prône la pluralité et met en exergue la nécessité du vivre ensemble pour un monde en harmonie.

Coups de soleil : Un roman d’amour ou de guerre ?

« J’avais seize ans le jour où tu m’es tombé dessus. Littéralement de tout ton long. Moi j’étais par terre, recroquevillée entre deux cadavres d’Européens dont j’aurais pu toucher les membres si j’avais touché le bras… ». A la lecture des premières lignes, on sait d’entrée de jeu que c’est un livre qui se lit d’une seule traite.

La narratrice qui n’est pas nommée nous fait revivre, l’histoire de son premier amour, quarante ans après. A travers son récit qui s’apparente à une correspondance qui se veut intimiste, l’auteure nous plonge in media res dans le massacre d’Oran, une scène de sang et d’horreur qui atteint son paroxysme à l’image d’un bébé qui explose contre le mur sous la cruauté humaine, fantôme implacable de la narratrice. Et dans cette ambiance macabre qui dessine son remous sur le visage du lecteur, le génie de Valérie Morales-Attias nous soustrait à la douleur de la guerre pour nous projeter dans les bras de l’amour naissant. La passion surgit au milieu du sang, de la violence et de la barbarie parmi les morts, au détour du hasard.

Le mot qui vaut mille images

Fille de pieds noirs, elle décrit « le carnage commis par les Arabes », « les youyous vainqueurs des femmes musulmanes » et « un autre peuple dansait de joie devant nos dépouilles ». La narratrice savait que ces moments « rouges » allaient prendre d’assaut les mémoires de deux personnes qui se tenaient par la main dans ce spectacle d’apocalypse et que cette guerre lui offrait, à elle, « l’aventure et l’appétit de vivre ». Les dix jours qu’elle passerait avec son ange gardien, protégés et choyés par des travailleurs algériens soulignent les paradoxes et la stupidité de la guerre. C’est ainsi qu’à seize ans, trop surveillée par une mère « en éternelle robe noire », une génitrice qui se complaît dans la douleur qu’elle nourrit et entretient et qui déteste les juifs, allait vivre la liberté, apprendre avec les chevaux le galop et … la vie sexuelle, en compagnie d’un juif de vingt ans !

La jeune fille rêvait de la France où on apprenait la vérité sur les choses et c’est là qu’elle décide de partir. Fuyant alors les massacres de l’indépendance de l’Algérie, tout comme des milliers de gens qui quittaient la ville d’Oran, elle s’envole pour la France et débarque, avec sa mère à Marseille, en quête d’une nouvelle vie et de nouveaux horizons. Toutefois, elle qui se sentait française en Algérie, allait se sentir Africaine et « seule » en France où elle trébuchait à côté d’une maman enterrant sa féminité parce que veuve bien que jeune. L’intégration est loin d’être aisée.

Prise de court par la nouvelle vie, elle se met à grandir en désordre, sa tête à l’envers. « Les étrangers disent que les peuples de la Méditerranée sont orgueilleux. C’est absurde. La Méditerranée ne produit pas l’arrogance, mais la solitude ». Trois mois après, elle travaillait dans une usine de sucre « Nous aussi, les jeunes gueux de l’Algérie française, dévorés par tout ce que nous cachions, enterrant patiemment notre jeunesse ». Le temps la rattrape et à vingt ans comme toute fille d’Oran, elle rêvait de mariage dans un Paris où tout était réglé et où le hasard n’existait plus. Le rêve se réalise et l’heureux (ou malheureux) élu n’est autre que le fils du patron de l’usine où elle travaillait comme ouvrière. Pierre-Henri, fils de sa mère, enfant de tous les luxes et hâbleur de grande famille est l’incarnation de Charles Bovary de Flaubert, à quelques exceptions près. Ce mari volage lui injectait ses petites phrases assassines et raillait le manque de connaissances artistiques et culturelles de sa femme qui ignorait le beau non –sortie des obscures immigrations. Peutêtre pour justifier ses infidélités qu’il trouvait normales ?

L’image du bovarysme déploie ses ailes sur ce couple que rien ne lie, en effet, et que tout sépare à commencer par les origines et les inégalités sociales. « Et le reste, tout le reste de ce qu’il ne dit pas est une longue insulte. Assise près de cet homme qui est mon mari, j’écoute ce qui est silencieux. Prisonnière de cet espace flottant qu’il a créé entre lui et moi. Dès le début. Dès notre mariage. C’est un drôle d’univers à deux ».

Métaphore des deux rives de la Méditerranée ?

La belle-mère, Blanche, quant à elle et dont la narratrice dira « J’étais son Etrangère comme elle était la mienne » et « Toutes les Blanches de ce monde ont une haine commune pour les passions désintéressées qu’elles ne peuvent comprendre », souligne davantage l’écart et le rejet de l’autre ,voire le rapport du colonisateur et du colonisé. Et comme dans La Parure de Guy de Maupassant, la narratrice trouve son échappatoire dans le rêve compensatoire. Elle ferme les yeux face à sa vie vécue pour voir son amant, ce pied-noir comme elle, celui qu’elle n’a jamais oublié. Sa force alors, elle la puise dans l’adultère dont elle fait sa revanche sur un mari, homme politique puissant qui la méprise pour ses origines arabes, sa culture et son appartenance sociale, surtout quand les photos qui scellent son infidélité sont exhibées au vu de tous.

Ses retrouvailles avec son amant après tant d’années de mariage vont souffler sur les cendres pour les éparpiller et raviver les braises jamais éteintes.

Lire Valérie Morales est un vrai travail

Quand Valérie Morales Attias écrit, ce n’est pas pour raconter une histoire comme une autre. Pour ne parler que de « Coups de soleil », le récit qui paraît, à première vue, facilement accessible, a de la force, de la vraie architecture charpentée sur une métaphore qui impose au lecteur avisé, tout au long de la lecture, de faire un parallélisme entre la passion et la patrie, le colonisateur et le colonisé.

Si l’écrivaine est éclectique dans son écriture, celle-ci devient plus difficile vu que d’un livre à l’autre, ses exigences augmentent. Une écriture qui nous donne à voir toutes les composantes d’un film traitant de thèmes d’actualité poignante tels le terrorisme, l’immigration, le déracinement, l’identité…

Faisant de la simplicité sa devise, elle soumet son écriture au dépouillement le plus grand. Ses courtes phrases posées côte à côte, donnent toutefois du fil à retordre au lecteur. Tous les mots vains, superflus, ou trop fantaisistes ne trouvent pas leur place sous les doigts de l’auteure qui dissèque l’art de l’écriture à travers ses vocables et structures pour ne garder que l’essentiel. Ses phrases simples mais denses, émaillées d’un langage vigoureux, tracent une charpente scripturale branlante. L’inspiration est à la manoeuvre et l’imagination, cruelle des fois, instaure d’emblée une tension dramatique que l’écrivaine atténue par son humour noir inégalable. Envoûtés par son écriture sarcastique, on a envie de rire mais on se ressaisit devant la gravité de la situation décrite. En peu de mots, l’auteure nous inonde de sens.

Paradoxalement, cette écriture, dénuée de mots savants et esthétiques, ne se lit pas aisément comme on peut le croire. Valérie Morales a cette faculté de faire faire au lecteur des va et vient entre les pages pour se saisir du fin fond de l’histoire. Les effets de style artificiels semblent ne pas trouver leur place et bizarrement, le récit gagne en punch. Avec une sensibilité époustouflante, l’écrivaine privilégie les mots positifs, nets et clairs, soigne le réalisme des dialogues ; et son pessimisme, contre toute attente, apporte toute sa force à cette histoire triste à laquelle elle donne une perspective lyrique.

Maroc diplomatique- Question simple : Valérie Morales-Attias, qui êtesvous ?

– Valérie Morales-Attias- Mais c’est la question la plus difficile! Une question existentielle. Pour aller au plus simple, je suis une femme qui essaie de trouver la beauté et le bonheur cachés dans les recoins du quotidien.

Journaliste chroniqueuse et romancière, vous avez publié, en plus de vos romans, un beau livre sur la « Garde Royale ». Vous êtes donc une écrivaine éclectique. Dans quel genre vous retrouvez- vous le plus ?

– A quelques digressions près, j’ai un goût particulier pour le roman. Je prends beaucoup de plaisir à changer d’univers, à aborder l’actualité, les réalités que nous vivons, sous un angle créatif, le plus neuf possible.

Dans « Post blonde », vos chroniques virtuelles qui ont duré pendant cinq ans font naître un nouveau genre littéraire, si j’ose dire. Qu’estce qui vous a donné l’idée de publier vos posts facebook pétillants dans un livre ? Quelle est la valeur ajoutée qu’on peut leur attribuer ?

– Je n’ai jamais pensé publier ces chroniques électroniques ailleurs que sur les réseaux sociaux, jusqu’à ce que Driss Jaydane me téléphone un soir et me propose d’en faire un livre. Je n’imaginais pas que l’on puisse faire cela et que ça pouvait intéresser les lecteurs. Il se trouve que Driss avait raison. Post- Blonde est un petit recueil qui a trouvé son public.

Vous en êtes à votre troisième roman par lequel vous surprenez le lecteur. En effet, « Coups de soleil » nous secoue de par son style et surtout les thèmes abordés. Où puisez- vous votre inspiration ?

– Je ne sais pas quelles sont les sources de mon propos, c’est toujours un mystère que je ne cherche pas à dévoiler. J’y mets probablement quelques-unes de mes expériences, vécues ou non, celles de personnes que je connais et souvent ce que je perçois d’elles. Pour le reste, je me laisse aller à une sorte de transe intérieure qui me saisit au fur et à mesure que les pages du manuscrit se remplissent. Alors, je ne sais plus où je vais en enchaînant les phrases, mais à ce moment de la création, je sens que c’est exactement comme ça qu’il faut que ça se passe.

L’héroïne est originaire d’Oran, tout comme vous, peut-on dire que « Coups de soleil » est une autobiographie romancée ?

– Il est évident que ce sontlà des morceaux de mon histoire personnelle, mon histoire familiale, pour être précise. Pas la mienne personnellement car je n’ai vécu que quelques années à Oran, où je suis née, avant de rentrer en France. Les personnages sont créés de toutes pièces mais leurs émotions, leur profondeur existent vraiment, ce sont celles que j’ai recueillies (romancées) auprès des femmes de ma famille. Comme le disait F.Pessoa, les auteurs sont un théâtre où les fantômes vont et viennent à leur guise.

En présentant votre livre, vous dites que c’est un roman d’amour, or on y découvre plus. La guerre, la passion, le racisme, l’immigration, la femme, la vie de couple, le terrorisme, tout y est. L’écriture est-elle pour vous un moyen pour mettre le doigt sur les maux de la société et véhiculer des messages ?

– Je ne suis pas très douée pour passer des messages, car plus j’avance en âge, moins j’ai de certitudes sur les affaires du monde. Plus le temps passe, plus je doute d’avoir raison avec une seule vérité, même si c’est la mienne. Je vise autre chose dans mes romans : créer un univers dans lequel le lecteur peut puiser ce qui l’interpelle, lui, personnellement. S’il peut y trouver une sorte de réconfort, ce serait déjà beaucoup. Je ne donne pas de leçon de « bonne » pensée.

Dès qu’on entame le récit de votre personnage central qui n’est d’ailleurs pas nommé, deux figures d’univers romanesques nous viennent à l’esprit. C’est un mélange d’Emma Bovary et de Mathilde Loisel qui passent leur vie à croire qu’elles sont faites pour un autre monde. La femme en général serait- elle acculée au rêve selon vous ?

– J’aime penser que nous sommes tous faits pour un autre monde. Hommes et femmes. Car si l’on devait se contenter du monde sensible, composé de tant de réalités chaotiques, nous serions tous morts. Nous sommes faits pour trouver un autre sens à notre existence. De préférence, un sens poétique.

Dans votre dernier roman, vous n’y êtes pas allée de main morte avec les femmes, surtout les mères orientales que vous présentez dans une image théâtrale et caricaturale. Que leur reprochez- vous ?

Ah, nos mères sudistes ! Elles sont incomparables, merveilleuses, dévorantes, intrusives, délicieuses, mauvaises, terribles, aimantes, démesurées, insupportables, irremplaçables… Je suis sûre que vous auriez d’autres adjectifs à ajouter. (Rires)

Votre écriture est empreinte d’humour qui n’est pas du tout naïf ou spontané mais plutôt désespéré et noir. Vous passez des messages forts et décrivez une réalité amère en trempant vos mots dans un semblant d’ironie poignante. Serait-ce votre outil pour atténuer la dureté de la vie ou est-ce pour établir une sorte de complicité avec le lecteur ?

– Disons que je suis une pessimiste qui pense que si nous ne pouvons rien changer à cette dureté de la vie dont vous parlez, au moins faisons de cela un vrai savoir. Un gai savoir.

Dans vos livres, l’environnement est toujours un mélange de France, d’Espagne, d’Algérie et du Maroc. En quoi l’inter-culturalité et le pluralisme vous servent-ils ?

– Le pluralisme fait partie de moi, c’est ma culture, ma généalogie, et le fondement de tout ce qui me plaît. Nous sommes beaucoup dans ce cas, à baigner dans la multiplicité des identités. D’une façon ou d’une autre, nous venons tous d’ailleurs et le « Je est toujours un autre ».

S’il vous est donné de réécrire l’un de vos romans, y changeriez-vous certaines choses ?

– Je ne relis pas mes livres sinon je changerais presque tout.